NEWS / 新闻中心

上海率先将社区养老刚性指标写入法条

15章、110条,今天(30日)表决通过的《上海市养老服务条例》是今年市人大表决通过的最“厚实”条例之一。作为一部综合性立法,《条例》涵盖了养老服务领域的方方面面,浓缩了上海“大城养老”40年来的积极探索和实践所得,被业界视为一部引领本市未来养老服务发展的“基本法”。

数据显示,我国60岁以上人群中使用电子支付仅51%。对不少老人来说,与数字化时代同步汹涌而来,还有一种因“跟不上节奏”而产生的脱节感、失落感。今天(30日)经市十五届人大常委会第二十八次会议表决通过的《上海市养老服务条例》明确,“保留并完善传统服务方式;推广应用符合老年人需求特点的智能信息服务”。

数据显示,我国60岁以上人群中使用电子支付仅51%。对不少老人来说,与数字化时代同步汹涌而来,还有一种因“跟不上节奏”而产生的脱节感、失落感。今天(30日)经市十五届人大常委会第二十八次会议表决通过的《上海市养老服务条例》明确,“保留并完善传统服务方式;推广应用符合老年人需求特点的智能信息服务”。 不少老人受限于认知能力、思想观念、知识结构等因素,尚未完全适应智能设备。市人大社会委主任委员应雪云认为:“期待更多教育培训机构和社会组织能面向老年人开设专门课程,通过‘数字扫盲’跨过数字鸿沟,让他们享受幸福便利的晚年生活。”

不少老人受限于认知能力、思想观念、知识结构等因素,尚未完全适应智能设备。市人大社会委主任委员应雪云认为:“期待更多教育培训机构和社会组织能面向老年人开设专门课程,通过‘数字扫盲’跨过数字鸿沟,让他们享受幸福便利的晚年生活。” 比如看病挂号,许多老人就担心自己的社保卡被机器设备“吞吃”“多扣钱”等,对这些自助服务终端“退避三舍”,而宁愿去人工窗口排长队。市人大代表刘新宇在调研中发现,对智能设备存有“心理障碍”的老年人占相当大比例。这其中另一方面原因,是因为智能服务终端的交互界面对老年人而言还不够“友好”。因为自助操作步骤较多,部分环节还会与智能手机产生交互,如果没有他人帮助,很少有老年人能靠慢慢自我摸索而实现独立、有效地使用终端。

比如看病挂号,许多老人就担心自己的社保卡被机器设备“吞吃”“多扣钱”等,对这些自助服务终端“退避三舍”,而宁愿去人工窗口排长队。市人大代表刘新宇在调研中发现,对智能设备存有“心理障碍”的老年人占相当大比例。这其中另一方面原因,是因为智能服务终端的交互界面对老年人而言还不够“友好”。因为自助操作步骤较多,部分环节还会与智能手机产生交互,如果没有他人帮助,很少有老年人能靠慢慢自我摸索而实现独立、有效地使用终端。 今年初,市民政局联合市经济信息化委公布首批12个智慧养老应用场景。市民政局副局长蒋蕊介绍说,“这是为了鼓励更多企业以场景应用为导向,为老年人提供真正以‘赋能’为前提的智慧养老产品及服务”。安全防护、照护服务、健康服务、情感关爱等更细分应用养老服务场景的出现,也能让更多企业知晓“老人需要什么”。

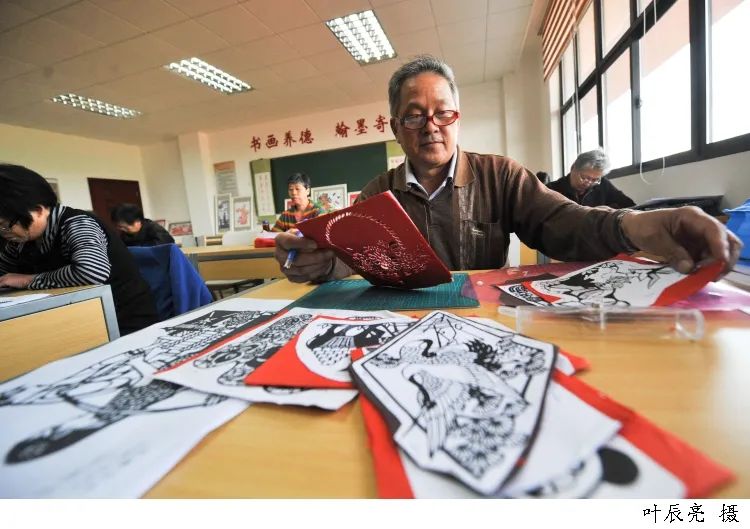

今年初,市民政局联合市经济信息化委公布首批12个智慧养老应用场景。市民政局副局长蒋蕊介绍说,“这是为了鼓励更多企业以场景应用为导向,为老年人提供真正以‘赋能’为前提的智慧养老产品及服务”。安全防护、照护服务、健康服务、情感关爱等更细分应用养老服务场景的出现,也能让更多企业知晓“老人需要什么”。 上海科技助老服务中心,沪上最早一批探索帮助老年人“触网”的民非组织。早在十年前,该中心负责人吴含章就意识到,这其中藏着大量需求。“那时候我们主要面向对网络感兴趣的老年人,教会他们如何上网。”十年后的今天,为更好地帮助老年人接驳数字生活,他们正集中全市各部门及社会组织等各方力量,充分盘活资源,以更丰富更自然更有效的方式,帮助老年人“数字扫盲”。他留意到,“探索建立互助性养老服务时间储蓄”被写入《条例》之中。在他看来,政府部门牵头试点时间银行,可以激发较年轻的老人积极参与志愿服务,帮助身边更多高龄老人。

上海科技助老服务中心,沪上最早一批探索帮助老年人“触网”的民非组织。早在十年前,该中心负责人吴含章就意识到,这其中藏着大量需求。“那时候我们主要面向对网络感兴趣的老年人,教会他们如何上网。”十年后的今天,为更好地帮助老年人接驳数字生活,他们正集中全市各部门及社会组织等各方力量,充分盘活资源,以更丰富更自然更有效的方式,帮助老年人“数字扫盲”。他留意到,“探索建立互助性养老服务时间储蓄”被写入《条例》之中。在他看来,政府部门牵头试点时间银行,可以激发较年轻的老人积极参与志愿服务,帮助身边更多高龄老人。

关注我们

Copyright © 2009-2011 zhihuyanglao.com,All rights reserved

版权所有 © 知护养老 京ICP备20005543号

本网站培训技术资料均为知护养老知识产权,严禁复制、翻录等侵权行为